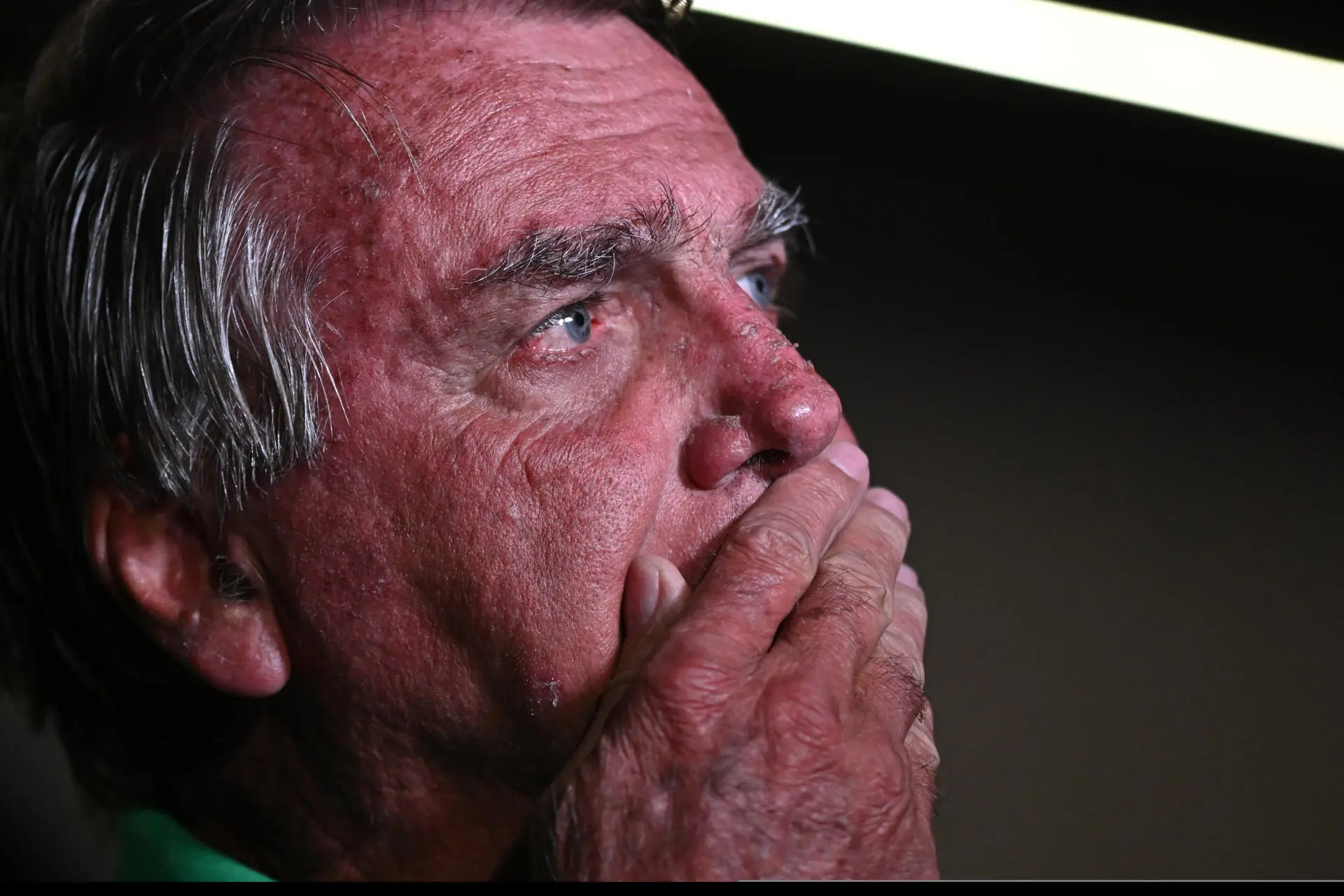

Primeira Turma do STF condena, por 4 votos a 1, o ex-presidente jair Bolsonaro. (Foto: EFE/Andre Borges)

Primeira Turma do STF condena, por 4 votos a 1, o ex-presidente jair Bolsonaro. (Foto: EFE/Andre Borges)Porto Velho, RO - Ainda que previsível, a formação de maioria no Supremo Tribunal Federal (STF) pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus por suposta tentativa de golpe de Estado nesta quinta-feira (11) representa um marco histórico – mas não no sentido positivo que alguns pretendem celebrar. Trata-se da etapa final da institucionalização da violação do devido processo legal no Brasil. É o ápice da transformação de um tribunal, que deveria ser guardião das garantias fundamentais, em mero palco de justiçamento político, selando um precedente de erosão das liberdades jamais visto e que, ninguém se iluda, não se limita à figura de um ex-presidente e seus aliados.

O devido processo legal é o alicerce de qualquer Estado Democrático de Direito. Não se trata de um detalhe formal, mas da essência do pacto civilizatório que separa Justiça de justiçamento. Ao relativizar garantias, o STF não apenas compromete a legitimidade de suas decisões: mina a própria confiança pública na existência de segurança jurídica no país. O que se testemunhou neste julgamento foi a consagração de uma lógica de “fim que justifica os meios” – lógica perigosa, que abre as portas para arbitrariedades ainda maiores no futuro.

O simbolismo do julgamento de Bolsonaro e sua condenação é devastador. Em vez de ser lembrado como reafirmação da democracia, ele se tornará referência negativa – um caso de estudo sobre como as instituições podem se afastar de sua missão para servir a propósitos de ocasião

Os vícios do processo e do julgamento de Jair Bolsonaro são múltiplos e inescapáveis. O ministro Luiz Fux, único a divergir de forma clara, reconheceu os vários erros que maculam a ação, como a flagrante incompetência do Supremo para julgá-la. Como bem destacou, a maioria dos acusados não possuía prerrogativa de foro, de modo que todo o processo nasceu contaminado pela quebra do juiz natural. O próprio desenho da Corte, ao deslocar um caso dessa magnitude para julgamento em Turma e não no Plenário, reduziu vozes, limitou o debate e silenciou divergências que poderiam conferir maior robustez institucional.

Não bastasse a incompetência, houve o cerceamento da defesa diante de um volume descomunal de provas – mais de 70 terabytes – acompanhado de prazo exíguo para análise. Negaram-se pedidos elementares, como a indexação do material, impondo aos advogados a tarefa impossível de examinar, em dias, o que a Polícia Federal levou anos para compilar. O resultado foi a inversão da lógica do contraditório: não uma defesa plena, mas uma encenação de defesa.

A parcialidade do relator, ministro Alexandre de Moraes, acrescentou uma camada ainda mais grave de ilegitimidade. Ao introduzir em seu voto vídeos editados que sequer constavam nos autos, ao formular centenas de indagações como se fosse parte acusatória e ao se valer de delações premiadas sob suspeita de coação, Moraes assumiu um papel incompatível com o de magistrado. Um juiz não pode ser, ao mesmo tempo, investigador, acusador e julgador. Quando isso acontece, o processo deixa de ser jurídico para tornar-se político.

A fragilidade das provas também chama atenção. Punem-se atos preparatórios, cogitações e discursos que jamais se converteram em ação concreta. Minutas de decretos não passam de rascunhos descartados; reuniões ou conversas não equivalem à execução de um crime. Ao criminalizar inconformismo político e manifestações desarmadas de eleitores, o STF transformou o Direito Penal em ferramenta de intimidação e ampliou o alcance do arbítrio estatal.

Não houve unanimidade no julgamento, e isso precisa ser ressaltado. O voto do ministro Luiz Fux destoou de maneira marcante da maioria, oferecendo um raro respiro de racionalidade. Com rigor técnico, apontou nulidades insanáveis, a precariedade das provas e a necessidade de fidelidade à lei. Condenou apenas os casos em que identificou início de execução de crime, rejeitando a criminalização de atos de preparação. Sua posição, minoritária, não apenas reforça a gravidade da condenação: expõe o isolamento da legalidade em meio ao clima de justiçamento que se instalou na Corte.

O simbolismo do julgamento de Bolsonaro e sua condenação é devastador. Em vez de ser lembrado como reafirmação da democracia, ele se tornará referência negativa – um caso de estudo sobre como as instituições podem se afastar de sua missão para servir a propósitos de ocasião. A nefasta lição transmitida à sociedade é inequívoca: as regras podem ser dobradas, reinterpretadas ou ignoradas em nome de uma “causa maior” – a defesa da democracia, tão citada pelos ministros da Corte.

A democracia não se fortalece com condenações previsíveis e juridicamente frágeis, mas com a aplicação serena e imparcial da lei. Quando o Supremo Tribunal Federal abdica desse compromisso – e a condenação de Bolsonaro representa o ápice dessa abdicação –, abre-se espaço para a desconfiança generalizada e para a corrosão do próprio sistema. A condenação de Bolsonaro não é o triunfo da Justiça; é, antes, a sua derrota simbólica – e a derrota do próprio Estado de Direito.

Não bastasse a incompetência, houve o cerceamento da defesa diante de um volume descomunal de provas – mais de 70 terabytes – acompanhado de prazo exíguo para análise. Negaram-se pedidos elementares, como a indexação do material, impondo aos advogados a tarefa impossível de examinar, em dias, o que a Polícia Federal levou anos para compilar. O resultado foi a inversão da lógica do contraditório: não uma defesa plena, mas uma encenação de defesa.

A parcialidade do relator, ministro Alexandre de Moraes, acrescentou uma camada ainda mais grave de ilegitimidade. Ao introduzir em seu voto vídeos editados que sequer constavam nos autos, ao formular centenas de indagações como se fosse parte acusatória e ao se valer de delações premiadas sob suspeita de coação, Moraes assumiu um papel incompatível com o de magistrado. Um juiz não pode ser, ao mesmo tempo, investigador, acusador e julgador. Quando isso acontece, o processo deixa de ser jurídico para tornar-se político.

A fragilidade das provas também chama atenção. Punem-se atos preparatórios, cogitações e discursos que jamais se converteram em ação concreta. Minutas de decretos não passam de rascunhos descartados; reuniões ou conversas não equivalem à execução de um crime. Ao criminalizar inconformismo político e manifestações desarmadas de eleitores, o STF transformou o Direito Penal em ferramenta de intimidação e ampliou o alcance do arbítrio estatal.

Não houve unanimidade no julgamento, e isso precisa ser ressaltado. O voto do ministro Luiz Fux destoou de maneira marcante da maioria, oferecendo um raro respiro de racionalidade. Com rigor técnico, apontou nulidades insanáveis, a precariedade das provas e a necessidade de fidelidade à lei. Condenou apenas os casos em que identificou início de execução de crime, rejeitando a criminalização de atos de preparação. Sua posição, minoritária, não apenas reforça a gravidade da condenação: expõe o isolamento da legalidade em meio ao clima de justiçamento que se instalou na Corte.

O simbolismo do julgamento de Bolsonaro e sua condenação é devastador. Em vez de ser lembrado como reafirmação da democracia, ele se tornará referência negativa – um caso de estudo sobre como as instituições podem se afastar de sua missão para servir a propósitos de ocasião. A nefasta lição transmitida à sociedade é inequívoca: as regras podem ser dobradas, reinterpretadas ou ignoradas em nome de uma “causa maior” – a defesa da democracia, tão citada pelos ministros da Corte.

A democracia não se fortalece com condenações previsíveis e juridicamente frágeis, mas com a aplicação serena e imparcial da lei. Quando o Supremo Tribunal Federal abdica desse compromisso – e a condenação de Bolsonaro representa o ápice dessa abdicação –, abre-se espaço para a desconfiança generalizada e para a corrosão do próprio sistema. A condenação de Bolsonaro não é o triunfo da Justiça; é, antes, a sua derrota simbólica – e a derrota do próprio Estado de Direito.

Fonte: Por Gazeta do Povo

0 Comentários